LХ. ЖЕНЩИНЫ

Противоречий очень много.

Пушкин. Евгений Онегин.

Знаменитое начало Четвёртой главы наизусть знают даже те, кто никогда «Онегина» не читал. Теперь это затертая русская пословица:

Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей.

Вместо «легче» многие ошибкой говорят «больше». Понятная вещь: нам привычней «больше—меньше», шаблонный антоним сам лезет на язык.

А что в Четвёртой напечатано до этого донжуанского закона, до этих первых слов? Смотрим в книгу — видим авторскую фигу — шесть римских чисел: I, II, III, IV, V, VI — пустые номера.

Больше двух лет пролежала у Автора готовая Четвёртая глава, и когда наконец она вышла из печати в 1828-м, то начиналась сразу с VII строфы про «меньше любим — легче нравимся».

Читатели, видя демонстративно обозначенное изъятие, возможно, грешили на цензуру. Зря. Все первые шесть строф Автор убрал по собственной воле. Онегина там не было вовсе, зато была избыточная откровенность.

В рукописи Четвёртая глава (как потом и Восьмая) начиналась с автобиографии, с воспоминаний. Восьмая — с лицейских лет и Музы (Пушкин писал ее с большой буквы, и не напрасно). Четвертая — с мемуара про амуры. Выброшенные строфы, слава Богу, сохранились.

В начале жизни мною правил

Прелестный, хитрый слабый пол;

Тогда в закон себе я ставил

Его единый произвол.

Душа лишь только разгоралась,

И сердцу женщина являлась

Каким-то чистым божеством…

После этой божественности небожительница немедленно низвергалась прямиком в преисподнюю.

То вдруг её я ненавидел,

И трепетал, и слёзы лил,

С тоской и ужасом в ней видел

Созданье злобных тайных сил;

Её пронзительные взоры,

Улыбка, голос, разговоры —

Всё было в ней отравлено,

Изменой злой напоено,

Всё в ней алкало слёз и стона,

Питалось кровию моей…

Вампиретки… В черновых рукописях есть и отчаянная откровенность:

…И необузданных страстей

Развратной юности моей…

Из шести первых строф Пушкин четыре опубликовал в журнале «Московский вестник» (октябрь 1827) под заголовком «Женщины. Отрывок из «Евгения Онегина»; две остались в черновиках; и Четвертая глава с тех пор начинается со знаменитой инструкции.

Но над этой расхожей мудростью — и даже выше шести пустых номеров — в Четвертой главе есть кое-что чрезвычайно важное. А именно: эпиграф. Вы его, конечно, видали; может быть, даже читали; но вряд ли помните. Там по-французски про мораль:

La morale est dans la nature des choses.

Necker.

Нравственность в природе вещей.

Неккер (фр.).

Глядя на поведение людей, можно бы Неккера поправить: мол, безнравственность в природе вещей. И уж больше, чем нравственность, если глядеть на статистику или в телевизор.

Но мы всегда знаем, что нравственно, а что нет. Знаем, даже если сами часто поступаем безнравственно. Значит, эталон существует «в природе вещей», внутри нас. Как в Париже лежат эталоны — метр, килограмм, так и в нас заложен эталон.

Само существование понятия «без-нравственность» говорит, что нравственность реальна; иначе нечего было бы отрицать.

Если мы без чего-то, значит, это «что-то» (у кого-то) есть и чаще всего высоко ценимо; иначе о чём было бы жалеть? Бесправие, беззаконие… Есть право, есть закон. Если есть безыдейный — значит, существуют идеи.

Удивительно (и смешно), этот Неккер — с такими-то взглядами — был министром финансов. Злосчастный Людовик XVI его уволил, а народ так уважал министра, что отставка Неккера стала стартовым выстрелом для Великой французской революции 1789 (не отвлекайтесь, не сравнивайте мысленно век нынешний и век минувший)… — — А похоже на Канта: «Звёздное небо над нами и нравственный закон внутри нас».

И звездное небо, и внутренний закон были видны задолго до Неккера и Канта (оба умерли недавно, в начале 1804-го). А в I веке (две тысячи лет назад) это было сформулировано так:

Дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую.

Апостол Павел, Рим. 2-15.

Обвинение и оправдание — судебные термины. Но этот суд — внутренний, суд собственной совести. Там человек сам себе и прокурор, и адвокат. Внутри часто побеждает прокурор. А судя по делам человека — победил адвокат.

Точно так случилось с Онегиным.

…Евгений

Наедине с своей душой

Был недоволен сам собой.

И поделом: в разборе строгом,

На тайный суд себя призвав,

Он обвинял себя во многом:

Во-первых, он уж был неправ,

Что над любовью робкой, нежной

Так подшутил вечор небрежно.

А во-вторых: пускай поэт

Дурачится; в осьмнадцать лет

Оно простительно. Евгений,

Всем сердцем юношу любя,

Был должен оказать себя

Не мячиком предрассуждений,

Не пылким мальчиком, бойцом,

Но мужем с честью и с умом.

Видите, как честно, благородно, умно и трогательно Онегин целый день обвинял себя. Потом встал с дивана, пошёл и убил Ленского. А потом, конечно, опять винил себя, уже годами. Видим его через три года после убийства, в тоске, в одиночестве:

И постепенно в усыпленье

И чувств и дум впадает он,

А перед ним Воображенье

Свой пёстрый мечет фараон.

То видит он: на талом снеге,

Как будто спящий на ночлеге,

Недвижим юноша лежит,

И слышит голос: что ж? убит.

Это он слышит мучающий голос совести. Но ведь не повесился, а встал с дивана и пошел домогаться замужней Татьяны… — адвокат, значит, опять победил прокурора.

LХI. ПРИРОДА ВЕЩЕЙ

Нравственность в природе вещей? Похоже, этот закон Пушкин тут напрасно внес в эпиграф.

Эпиграф — цитата, предпосланная сочинению с целью указать его дух, его смысл, отношение к нему автора и т.д. (Толковый словарь русского языка.)

Эпиграф сообщает важнейшую мысль, главную идею сочинения; иногда прямо, иногда намеком; но всегда это — камертон, который должен настроить читателя на верную ноту (конечно, если слух есть).

А тут императивный постулат про нравственность — выглядит насмешкой. Четвертая глава начинается сразу с разврата. Две предыдущие главы (II и III) прошли в деревне, Автор соскучился с провинциалками и крепостными девками, стосковался по столичным, и снова — как в Первой главе — учит, как уложить в постель любую. После забавной, хоть и циничной пословицы следующие две строчки забавными покажутся вряд ли; разве что подонку.

Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей

И тем её вернее губим

Средь обольстительных сетей…

Расчетливо заманиваем и губим ради минутного удовольствия — признание сильное, циничное, бессердечное.

В эпиграфе — нравственность, а все начало Четвертой главы — про безнравственность. И Пушкин ее не печатает, тянет. (Плетнев ругается: каприз, хандра.) Наконец (через два года после написания) Автор отправляет ее в печать, убрав шесть первых строф.

Убрал, но и того, что оставил, довольно, чтобы противоречие эпиграфу выглядело жутко. (Как если бы человек распахнул не пальто, а монашескую рясу; шок — — от св. отца не ждешь эксгибиционизма.)

Контраст с эпиграфом не может быть случайным. Пушкин что — не понимал, как его стихи вопиюще противоречат формуле Неккера?

Насмешка? Такое мнение есть.

В сопоставлении с содержанием главы эпиграф получает ироническое звучание… Возможность двусмысленности, при которой нравственность, управляющая миром, путается с нравоучением, которое читает в саду молодой героине «сверкающий взорами» герой, создавала ситуацию скрытого комизма.

Лотман. Комментарий.

Скрытого? А по-моему, напротив, все открыто, выставлено напоказ. Что до комизма… Да, Автор — насмешник, но тут что-то не похоже. Вроде бы снова, как в Первой главе, описываются любовные похождения, но там все было весело: и соблазнить, и посмеяться над обманутым мужем. А теперь:

В красавиц он уж не влюблялся,

А волочился как-нибудь;

Откажут — мигом утешался;

Изменят — рад был отдохнуть.

Он их искал без упоенья,

А оставлял без сожаленья,

Чуть помня их любовь и злость.

Так точно равнодушный гость

На вист вечерний приезжает,

Садится; кончилась игра:

Он уезжает со двора,

Спокойно дома засыпает,

И сам не знает поутру,

Куда поедет ввечеру.

Жуткая картина. Не только без любви, но даже без вожделения. Тут даже страстью не оправдаешься. Ну и где здесь нравственность?

Точного ответа по понятным причинам получить невозможно. Да и будь Пушкин жив, не факт, что ответил бы честно — чай, не на исповеди.

Но предположение есть. Лобовое столкновение нравственного эпиграфа с безнравственным текстом — это и есть человек. Он знает, как надо, а ведет себя, как запрещено. Лобовое столкновение не обходится без жертв. Трагическое несоответствие порывов души и — грешной тягостной, тоскливой земной обреченности: встречаться без радости и ложиться без любви.

…«Нравственность в природе вещей» — эпиграф к Четвёртой главе — 1825 год. «Береги честь смолоду» — эпиграф к «Капитанской дочке» — 1836 год. Одна и та же постоянная мысль, неотвязная.

Береги честь смолоду — главная идея «Капитанской дочки» — заповедь и эталон поведения. Вот Гринев и бережет; даже ради спасения жизни не целует ручку извергу. И 18-летняя Маша бережет — не уступает никому и ничему. Рисуя идеальных героев, Автор невольно признается, что и сам желал соответствовать, да не получалось…

В бездействии ночном живей горят во мне

Змеи сердечной угрызенья…

И с отвращением читая жизнь мою,

Я трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,

Но строк печальных не смываю.

Нравственность в природе вещей. И безнравственность в природе вещей. Чего больше? — это каждый пусть сам решит. И не за Неккера, не за Пушкина, а — проще всего — за себя. Попробуйте сделать это ночью, в бездействии ночном, когда ничто и никто не отвлекает — увидите: вам не понравится. Зато в этот момент станут понятны слова «поле битвы — сердце человека» (Достоевский).

Извините, если огорчу, но речь о вашем сердце. Не о Достоевском, не о Пушкине, а о вашем. Когда вы, например, думаете «лучше промолчу» — то для чего «лучше»? Для науки? для человечества? для справедливости? Или просто для собственного удобства? Добавим: не для душевного счастья или хоть покоя, а для личного животного благополучия. Правда?

LХII. ДЫРЯВЫЙ КАРМАН

Взгляды Автора заметно изменились. Если в Первой главе обманутые мужья — всего лишь объект насмешек:

Но вы, блаженные мужья,

С ним оставались вы друзья…

И рогоносец величавый,

Всегда довольный сам собой,

Своим обедом и женой.

то в Четвёртой:

…Надзоры тёток, матерей,

И дружба тяжкая мужей!

Тяжкая — потому что совестно. Трудно глядеть в глаза человеку, с чьей женой ты награждал его рогами. Теперь трудно. Но ведь как-то справляемся с трудностями. И, похоже, все справляются. И ты, как все…

Не надо оправдывать себя ссылкой на «всех». Вполне естественно считать, что, если все так грешны, то грех очень и очень простителен. Если все ученики проваливаются, учитель может решить, что билеты слишком трудны, но вдруг узнаёт, что в другой школе 90 % школьников выдержали экзамен. Значит, дело в учениках.

Мы иногда попадаем как бы в «карманы», в тупики мира — в школу, в полк, контору, где нравственность очень дурна. Одни вещи считаются здесь обычными («все так делают»), другие — глупым донкихотством. Но, вынырнув оттуда, мы, к нашему ужасу, узнаём, что во внешнем мире «обычными» вещами гнушаются, а донкихотство входит в простую порядочность. То, что в «кармане» представлялось болезненной сверхчувствительностью, оказалось признаком душевного здоровья.

Вполне может быть, что весь род человеческий — такой «карман» зла, школа в глуши, полк на отшибе. Тут мало-мальская порядочность кажется геройством, а полное падение — простительной слабостью. Есть ли подтверждение тому, что мы в «кармане»? Боюсь, что есть.

Прежде всего, мы просто знаем странных людей, которые не принимают этики своего круга, доказывая тем самым (к нашему неудобству), что можно вести себя иначе. Хуже того, эти люди, разделённые пространством и временем, подозрительно согласны в главном, словно руководствуются каким-то более высоким общественным мнением, которое царит за пределами нашего «кармана». Заратустра, Иеремия, Сократ, Будда, Христос и Марк Аврелий едины в чём-то очень важном. Наконец, даже мы сами одобряем в теории их этику; даже здесь, сейчас, в «кармане» мы не говорим, что справедливость, доброта, мужество и умеренность ничего не стоят, но пытаемся доказать, что наши нормы справедливы, добры и т.д. в той мере, в какой это нам по силам. (У Салтыкова-Щедрина это называется «сократить идеалы применительно к подлости». — А.М.)

Поневоле подумаешь, что известный (но невыполняемый в нашей плохой школе) устав связан с каким-то лучшим миром и, окончив курс, мы сможем узнать впрямую тамошний кодекс. Но и это ещё не всё. Как ни печально, все мы видим, что лишь «абстрактные» добродетели в силах спасти наш род даже здесь, на Земле. Они, как будто проникшие в наш «карман» извне, оказались очень важными — столь важными, что, проживи мы 10 лет по их законам, Земля исполнится мира, здоровья и веселья. Больше же ей не поможет ничто.

Клайв Стейплз Льюис.

Страдание, гл. 4. Скверна человеческая.

(Льюис не только «Хроники Нарнии» сочинил.)

Устали продираться через рассуждения Льюиса? Сочувствую, но…

Надо бороться с дурной привычкой, свойственной тысячам людей, — читать, не думая, страницу за страницей, больше интересуясь приключениями, чем стремясь почерпнуть знания, которые непременно должна дать работа такого размаха, если ее прочитать как следует. Ум надо приучить серьезно размышлять во время чтения и делать интересные выводы из прочитанного; именно в силу этой привычки Плиний (то ли Младший, то ли Старший) утверждает, что «никогда ему не случалось читать настолько плохую книгу, чтобы он не извлек из нее какой-нибудь пользы». Мне бы хотелось, чтобы мои читатели не пропустили множество занятных и любопытных мест. Мне бы хотелось, чтобы все люди, как мужского, так и женского пола, почерпнули отсюда урок, что во время чтения надо шевелить мозгами.

LХIII. ОБЪЯСНЕНИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

Если вы обиделись или разозлились, читая предыдущий абзац, то напрасно. А точнее: напрасно и не по адресу. О том, что желательно при чтении шевелить мозгами, написал Стерн — английский священник, один из любимых писателей Пушкина. Написал в 1758 году (приблизительно) — и, как видите, слова его не утратили остроты, если спустя 260 лет способны уколоть. (Уколы лечат, хотя когда вам в тыл (южнее спины) втыкают иголку, приятного мало.)

Если я в чем и виноват, то лишь в том, что не выделил цитату ни шрифтом, ни кавычками. Мне слова Стерна так нравятся, что подумал: пусть хоть несколько секунд вы, читая, полагали, будто я сам это сочинил.

Мой «Немой Онегин» набит цитатами под завязку. И есть существа, которые у меня за спиной шипят, будто я цитирую так много, чтобы побольше заработать. (К сожалению, моя зарплата совершенно не зависит от количества букв.)

Еще один дежурный дурацкий упрек: мол, я цитирую так много, потому что самому сказать нечего, нету собственных мыслей. Что ж, раз уж начал объясняться, скажу и об этом.

Я готовлю куда лучше, чем пишу; гениально делаю плов. Даже узбеки восхищаются. Люди едят и не могут остановиться. Даже балерины обжираются невероятно, точно зная, что потом мучительно и долго придется возвращать форму. Сотни, а может, тысячи людей ели мой плов, чмокали, нахваливали, просили добавку; и никогда никому не взбрело на ум сказать, что барашка вырастил не я, рис, морковку, лук вырастил не я, масло купил готовое, котел изготовлен не мною, спички фабричные, специи покупные… Вот ни разу не нашлось такого идиота. Так и с цитатами. Вкусно? — читайте. Невкусно — бросьте; никто ж не заставляет, даже уговаривать не стану. Не нравится — ходи голодный. А обвинения ей-богу надоели.

«Это уж не ново, это было уж сказано» — вот одно из самых обыкновенных обвинений. Но все уже было сказано, все понятия выражены и повторены в течение столетий: что ж из этого следует? Что дух человеческий уже ничего нового не производит? Нет, не станем на него клеветать: разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в соединении слов. Все слова находятся в лексиконе; но книги, поминутно появляющиеся, не повторение лексикона. Мысль отдельно никогда ничего нового не представляет; мысли же могут быть разнообразны до бесконечности.

Не согласны? Ну и не надо. Но получается, что на этот раз вы не согласны с Пушкиным. Весь предыдущий абзац, который мне опять-таки столь понравился, что захотелось хоть несколько секунд быть его автором (в вашем воображении), Пушкин написал в 1836. Жить ему оставалось меньше полугода, тупая критика надоела до смерти.

LХIV. ПЬЯНЯЩАЯ ЗИЗИ

А из зала мне кричат: «Давай подробности!»

Галич.

И все же как понять: почему Автор выбросил 6 первых строф из Четвертой главы? Эротичные? — Но они ничуть не эротичней, чем многие строфы Первой. Рассказал о себе? — Но он и в Первой признавался в страсти к ножкам:

Дианы грудь, ланиты Флоры

Прелестны, милые друзья!

Однако ножка Терпсихоры

Прелестней чем-то для меня.

Она, пророчествуя взгляду

Неоценённую награду,

Влечёт условною красой

Желаний своевольный рой…

Нет, никогда средь пылких дней

Кипящей младости моей

Я не желал с таким мученьем

Лобзать уста младых Армид,

Иль розы пламенных ланит,

Иль перси, полные томленьем;

Нет, никогда порыв страстей

Так не терзал души моей!

Опять кипит воображенье,

Опять её прикосновенье

Зажгло в увядшем сердце кровь…

…Увы, на разные забавы

Я много жизни погубил!

Разные? Девушки и правда были разные, но забава была все-таки одна. Кстати, «ножка» — это что? Ступня? щиколотка? коленка? или еще выше?

А вот в чем действительно есть разница между выброшенными и оставленными строфами Четвертой главы, так это в позиции Автора. В удаленных строфах он раб и жертва:

В начале жизни мною правил

Прелестный, хитрый слабый пол;

Тогда в закон себе я ставил

Его единый произвол.

И трепетал, и слёзы лил…

То есть исполнял любую прихоть, плакал… Пушкин — игрушка в руках женщин: именно это удалено. Теперь глава начинается радикально иначе: женщины — игрушки, а Пушкин — игрок, всецело владеет ими, как колодой карт: может порвать, выбросить… (Пушкин играл азартно, в карты ему не везло.) Теперь он властный и безжалостный манипулятор: чем меньше женщину мы любим, тем её вернее губим…

ХLIV глава нашего «Немого Онегина» кончалась словами: «Конечно, „Онегин“ более дневник, чем мемуары. Дневник с сокровенными сердечными тайнами…» Однако если вы ждали тех подробностей, что в гениальной песне Галича, то напрасно. Мы не собираемся вычислять имена, устраивать розыск по словесному портрету. Речь о принципах. Но уж если Пушкин сам назвал…

Вот пример, где Автор опять «заболтался донельзя» (до запретного) — то есть позволил себе запредельную откровенность.

Онегин среди толпы гостей на почетном месте напротив именинницы. Его

Сажают прямо против Тани,

И, утренней луны бледней

И трепетней гонимой лани,

Она темнеющих очей

Не подымает: пышет бурно

В ней страстный жар; ей душно, дурно…

И вдруг Пушкин, увидев рюмку, моментально забыл о героях и (в который раз) внезапно ударился в глубоко личные интимные ассоциации и воспоминания.

Да вот в бутылке засмоленной,

Между жарким и бланманже,

Цимлянское несут уже;

За ним строй рюмок узких, длинных,

Подобно талии твоей,

Зизи, кристалл души моей,

Предмет стихов моих невинных,

Любви приманчивый фиал,

Ты, от кого я пьян бывал!

Вообразите, как, читая, ахнули все Зизи, их братья, сестры, папы-мамы, и как зло и злорадно фыркнули все неЗизи.

Потому что это уж слишком откровенно. И дело даже не в талии, которая (утянутая) видна всякому на балу или в театре. Но обращение на «ты», но «приманчивый фиал любви»… А «фиал» — это не муж фиалки, это «сосуд, употреблявшийся в Древней Греции для культовых и бытовых нужд; имел форму широкой плоской чаши с слегка загнутыми внутрь краями и полусферическим выступом на дне». Академический словарь; однако в контексте с пьянящей Зизи научное описание почему-то смахивает на порнографию.

Зизи — это кто? Модистка? Гризетка? Одна из тех, веселых девиц, которых «позднею порой/Уносят дрожки удалые/По петербургской мостовой»? Когда этот вопрос возник на записи телепередачи «Игра в бисер», то в ответ на мою «гризетку» сразу три ученых господина закричали: нет-нет, это Евпраксия Вульф!

Маститые доктора филологии (или философии?), откуда вы знаете полное Ф.И.О. бедняжки? Ваше знание почерпнуто из чьих-то воспоминаний, пришло к вам через десятые руки. А в 1828 году, когда вышла Пятая глава, население Российской империи не состояло из пушкинистов-литературоведов.

Зизи — домашнее имя, не опознаваемое читательской массой тогда, да и теперь. Мало ли кто в интимном кругу ходит под именем Рыбки, Зайки, Голубки (самка голубя). Упомяни Пушкин в «Онегине» что-нибудь редкое, типа Лягушки, — кто бы это понял, кроме самой Лягушки? Опознали Зизи только свои, но для них этого было с лихвой довольно.

Прославил Автор бедную Зизи или ославил? Вдобавок еще и зло пошутил (если вправду, как говорят, Зизи была толстушкой) про узкую талию. Что за бес его толкнул? Почему не устоял перед искушением?

LХV. ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ

Здесь Русью пахнет.

Пушкин. Руслан и Людмила.

Бывало и наоборот. В замучившей нас Четвертой главе есть замечательное невидимое место. После знаменитого совета: Не всякий вас, как я, поймёт;/К беде неопытность ведёт — Онегин именно ведет Таню домой в целости и сохранности.

XVII

…Он подал руку ей. Печально

(Как говорится, машинально)

Татьяна молча оперлась,

Головкой томною склонясь;

Пошли домой вкруг огорода;

Явились вместе, и никто

Не вздумал им пенять на то.

Имеет сельская свобода

Свои счастливые права,

Как и надменная Москва.

XVIII

Вы согласитесь, мой читатель,

Что очень мило поступил

С печальной Таней наш приятель;

Не в первый раз он тут явил

Души прямое благородство…

К простецкому огороду (который — после изящных речей о Гименее, розах, блаженствах и мадригалах — тут как коровья лепешка на паркете), к смешному этому огороду мы ещё вернемся когда-нибудь. А пока — — смотрите: между строфами XVII и XVIII нету ничего, совсем ничего, даже никакого пустого номера, который бы намекал, что на этом месте когда-то что-то было. А оно было. Жестокое. После стихов

…Имеет сельская свобода

Свои счастливые права,

Как и надменная Москва.

следовала (сохранившаяся в рукописи) замечательная строфа:

Но ты — губерния Псковская,

Теплица юных дней моих,

Что может быть, страна глухая,

Несносней барышень твоих?

Меж ими нет — замечу кстати —

Ни тонкой вежливости знати,

Ни ветрености милых шлюх.

Я, уважая русский дух,

Простил бы им их сплетни, чванство,

Фамильных шуток остроту,

Порою зуб нечистоту,

И непристойность и жеманство,

Но как простить им модный бред

И неуклюжий этикет?

Сейчас это жутко смешно (достали дуры Автора), а тогда… — — тогда было бы просто жутко, если бы Автор такое напечатал. Все друзья-приятели-и-неприятели знали, что сосланный в Псковскую губернию Пушкин дневал и ночевал в Тригорском, дружил с тамошними барышнями (их там было пять, чуть ли не шесть), и то, что нам кажется остроумной, хотя и злой насмешкой, стало бы для них отвратительным предательством и подлым оскорблением. И эту жуть не спишешь на Онегина, ибо строфа написана от первого лица: «я», «мои юные дни»… Самая зверская строчка (про смерть для обоняния — тяжелую, многим знакомую проблему, названную здесь «нечистота зубов») в черновике имеет ещё более чудовищный вариант «Белья и зуб нечистоту», м-да… Вдобавок шокирующее соседство с непонятно как попавшим в такую компанию русским духом — — просто черт знает что. Слава Богу, вычеркнул и даже намека в виде пустого номера строфы не оставил, сохранив не только их, но и свою честь…

…Возможно, вы успели сейчас осудить Автора за эту грязь. А стоит ли? Да, написал, но ведь не напечатал. Грязные мысли? Но мыслям не прикажешь. Вряд ли вы решились бы обнародовать все свои мысли. Легко могло бы оказаться, что некоторые из них куда отвратительнее строчек пушкинского черновика. Признайтесь в этом хоть сами себе; или вам кажется, что если молча думаете всякую дрянь, то чисты?.. А уж если обвинять, то не того, кто написал, а тех, кто опубликовал, — то есть Академию наук СССР, издавшую шикарное Полное собрание сочинений, начавшее выходить в строгом 1937-м по велению и под наблюдением тов. Сталина (переводы французских текстов редактировала Ахматова) и переизданное в 1994-м «с благословения Патриарха Московского и всея Руси Алексия II».

Уважаемый читатель, где вы сейчас сидите? У компьютера, и читаете с экрана? Или лежите на диване с планшетом в руках? Вернулись из Турции, Крыма, с берегов Адриатики, с дачи и др., и пр.? Во всяком случае, полагаю, вы не в тюрьме.

Пушкин писал Четвертую главу в ссылке, в той самой Псковской губернии. Бешенство овладевало им не раз. Не раз овладевало отчаяние. Заперт! Пожизненно! (ссылка ведь была бессрочная; не по приговору суда, где указывается срок, а по царскому повелению). В декабре 1825 Александра сменил Николай, началось следствие по делу декабристов, а у всех у них в столах и в шкафах найдены предосудительные стихи Пушкина, того и гляди ссылку заменят на каторгу. Бегство за границу не удается; в письмах он срывается на крик; достается (иногда матерно) ближайшим друзьям.

Пушкин — Плетневу. 3 марта 1826. Михайловское

Не будет вам Бориса (Годунова), прежде чем не выпишете меня в Петербург. А ты хорош! пишешь мне: нанимай писцов Опоческих, да издавай Онегина. Мне не до Онегина. Чорт возьми Онегина! я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите.

Оставалось ему сидеть взаперти всего лишь полгода, но он этого не знал. В ночь с 3 на 4 сентября 1826 в Михайловское за ним пришли: доставить немедленно, с фельдъегерем, «не в виде арестанта». Ордер на арест был выписан летом, и хотя не предъявлен, слухи об аресте (тем более на фоне казни декабристов 13 июля) могли дойти до многих; в документе под названием «Открытое предписание № 1273» значилось: «Предъявитель сего… отправлен по высочайшему повелению Государя императора для взятия и доставления по назначению, в случае надобности при опечатании и забрании бумаг одного чиновника, в Псковской губернии находящегося, о коем имеет объявить при самом его арестовании». (Пушкин был «чиновник Х класса».)

И вот — ночью, внезапно, без каких-либо объяснений: «Александр Пушкин? Одевайтесь, едем». Участь не объявили. На каторгу?

Все у нас перепугались. Да как же? Приехал вдруг ночью жандармский офицер, велел сейчас в дорогу собираться, а зачем — неизвестно… Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет. Александр-то Сергеич её утешать: «Не плачь, мама, говорит, сыты будем; царь хоть куды ни пошлёт, а всё хлеба даст».

Рассказ Михайловского кучера Петра.

Перепугались не только крепостные. Ещё сильнее перепугались друзья, узнав, что увезён под конвоем без права говорить с кем-либо.

Анна Вульф — Пушкину. 11 сентября 1826. Санкт-Петербург.

Творец небесный, что же с вами будет? Ах, если бы я могла спасти вас ценою собственной жизни, с какой радостью я бы пожертвовала ею… Сейчас я не в силах думать ни о чем, кроме опасности, которой вы подвергаетесь. Дельвиг собирался было написать вам вместе со мною длинное письмо, чтобы просить вас быть осмотрительным!! (Собирался, но почему-то не написал; возможно, предпочел быть осмотрительным. — А.М.) Как это поистине страшно оказаться каторжником! Я очень скомпрометировала себя вчера, когда узнала эту ужасную новость…

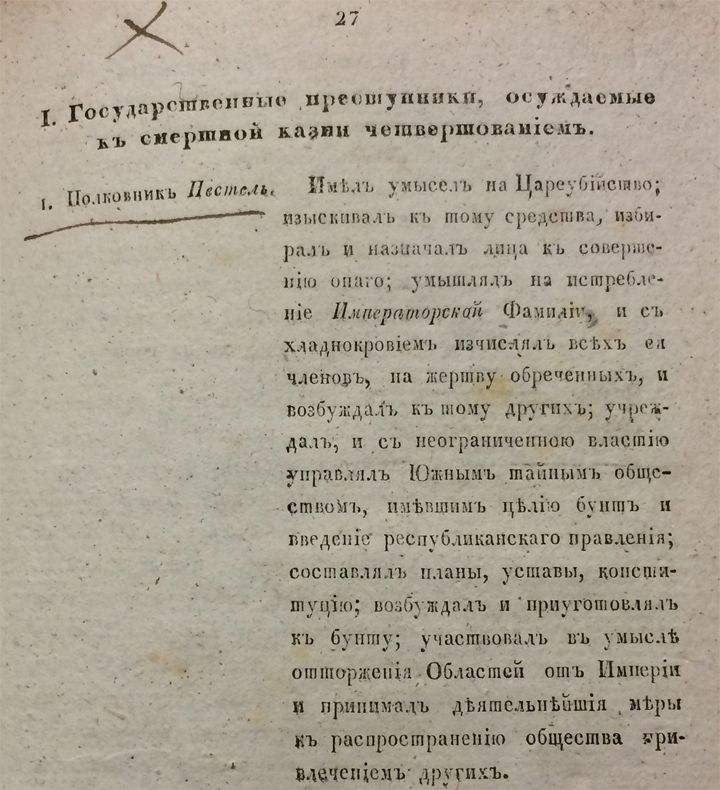

Скомпрометировала себя — в обморок, что ли, Анета упала? Она называет ужасной новость о его внезапном отъезде, ибо все (и он сам) годами ждали для него только крепости и/или каторги. А летом пришла «благая весть» о неслыханном милосердии нового царя. Пятерым декабристам Николай I всемилостивейше повелеть соизволил заменить четвертование на повешение.

ЧЕТВЕРТОВАНИЕ. В России осуществлялось следующим способом: осуждённому отрубали топором ноги, руки и затем голову.

Энциклопедический словарь.

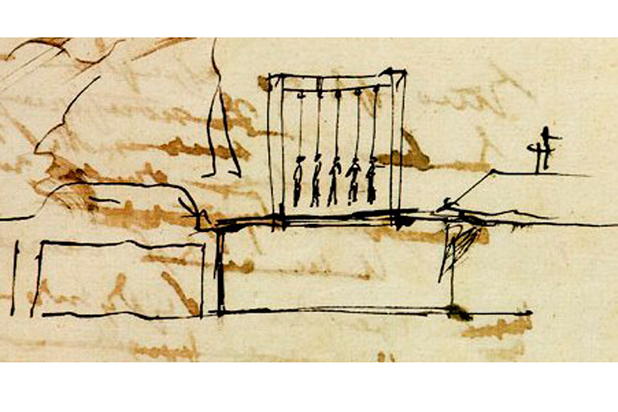

В черновиках Пушкин рисовал виселицы с пятью повешенными… Вот в каком состоянии он сочинял веселого хулиганского Онегина да еще смеялся над собой и над ждущей его тюрьмой — казематом Петропавловской крепости.

Вот перешед чрез мост Кокушкин,

Опершись ж—й о гранит,

Сам Александр Сергеич Пушкин

С мосьё Онегиным стоит.

Не удостоивая взглядом

Твердыню власти роковой,

Он к крепости стал гордо задом:

Не плюй в колодец, милый мой.

Люди жили без телефона. 11 сентября Анета еще не знала, что он прощен и даже обласкан. Спустя еще четыре дня известие достигло Петербурга.

Дельвиг — Пушкину. 15 сентября 1826. Санкт-Петербург

Поздравляем тебя, милый Пушкин с переменой судьбы твоей. У нас даже люди (крепостные. — А.М.) прыгают от радости. Я с братом Львом развёз прекрасную новость по всему Петербургу. Плетнёв, Козлов, Гнедич, Слёнин, Керн, Анна Николавна все прыгают и поздравляют тебя.

Все прыгают, потому что ждали совсем-совсем иного. И он добра не ждал, когда ночью увидел фельдъегеря и услышал приказ: «Одевайтесь». Пять суток в дороге, не зная, что впереди. Свобода? Каторга? Весело, нечего сказать.

Продолжение следует.

Во мраке заточенья. Немой Онегин. Часть X

Свобода. Немой Онегин. Часть ХIII