Российская политология – конечно, игра. Интеллектуальная игра по определенным правилам, которые никто не формулирует, что не мешает в разной степени их понимать и принимать. Это и игра в построение конкурирующих фрагментов аналитических проекций окружающей политической реальности. И, прежде всего, игра в политологию. То есть в демонстрацию приемов анализа политической ситуации, совершенно не соответствующей условиям возникновения политологии как дисциплины.

По большому счету российская политология есть продолжение советологии, практиковавшейся в научном и публицистическом ключе для анализа происходящего в СССР. Как в прогностическом, так и в пропагандистском смысле: для более точного понимания, как функционирует власть кремлевских старцев, кто за кем стоит на Мавзолее и что следует из перестановок в порядке следования фамилий под очередным некрологом. Плюс интерпретация происходящего как полюса противостояния остальному миру в биполярной системе. То есть построение высказываний по лекалу сюжетов фильмов ужасов, где ужасное необходимо для контраста с обыденностью, приобретавшей благодаря сравнению черты нормы.

Это не препятствовало развитию советологии как соединению пропагандистской угадайки с культурологическими и историософскими проекциями советского режима на всю российскую историю для поиска совпадения и различий разных этапов становления российской великодержавной идеи.

Однако эта игра в то, чего нет, но чем хотелось бы быть, что оборачивается для политологии (при отсутствующей политике) большим объемом чисто церемониальных пассов (грубо говоря – цитат), не означает, что пространство для осмысления не существует. Оно более имеет отношение к искусству, артистизму, харизме исполнителя, нежели к науке, что не препятствует инвестированию в пространство анализа приемов из других дисциплин, обогащающих поле игры новыми ракурсами и оттенками.

Владимир Пастухов использовал свои юридические подходы для рассмотрения российской политической реальности как пространства, в котором закон есть просто рифма по отношению к пространству, где закон так или иначе реален. Это рифма между ширмой, на которой рисунки изображают сценки из реальной жизни, и видом из окна, что не препятствует рассмотрению рисунков тоже как реальности, но другой. Соединение двух утопий – утопии закона и утопии политики – предоставляет возможность для демонстрации их в стиле баттерфляй, когда исследуемое тело то зависает над водой в ореоле брызг и неточных абрисов, доступных для фотографических фиксаций, а потом опять погружается в толщу более воды, позволяющей видеть лишь какие-то тени и обрывки движений.

Тот объем и структура страха, которыми у Пастухова обладает объект исследования, имеет отношение к его собственной трансформации от просвещенного русского националиста с бедной окраины империи до юриста-конституционалиста и политического философа, вынужденного самоопределяться сразу в двух сферах, российской либеральной прессы и западного образования. Поэтому для него русский мир, как ужасы Леонида Андреева для Толстого: как бы ни пугал окружающих периодически всплывающий Китеж, Пастухов продолжает видеть не только его современную физиономию Квазимодо (да и всех тех квазимод, которые выстроены в ряд этих периодических всплытий на поверхность: траектория истории России, то с ощущением важной миссии погружающаяся в мрак суверенности, то решающая показать себя миру, ибо воздух в легких кончился, жрать нечего и гонор износился). И Пастухов, который стреляет не по центру, а целится в яблочко, на коротком поводке держит символический проект в виде возможных превращений Китежа в реальность нормы с не очень сильным русским акцентом.

Утопическая и лоялистская части инструментария Пастухова отчасти проявляют его эстетические симпатии, его защита тех или иных представителей путинской культурной элиты от критики и распространения на них ответственности за политику режима, что придает своеобразие его модели русской утопии, в которой страх персонифицируется исключительно с политической элитой, так как с ней Пастухов уже распрощался, в то время как культурная элита продолжает для него сохранять пространство нормы, в котором и для исследователя есть место.

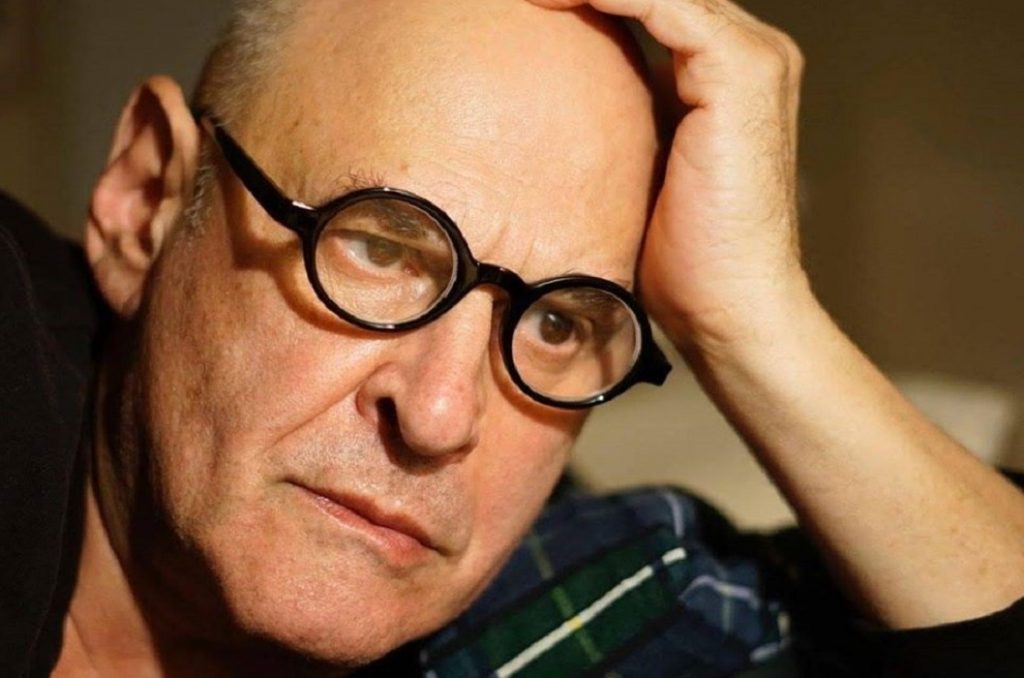

В этом смысле Кирилл Рогов кажется вполне контрастной фигурой. Он пришел в политологию из филологии и последнего предперестроечного поколения андеграунда. Его кандидатская посвящена Евгению Харитонову, культовому персонажу московской неофициальной культуры, соединявшему стилистическую изысканность с акцентом на репрессированные тенденции советской культуры. И этот эстетический выбор является теми пунктирными, почти невидимыми линиями разграничения, которые могут казаться несущественными (мало ли какие у нас эстетические пристрастия), хотя являются, возможно, фундаментальными, практически непроходимыми брустверами между потенциально возможными интерпретациями постсоветского мира. Потому что эстетическое, остающееся в тени, в области подразумеваемого, очень часто является тем стволом, по которому аналитическое осмысление движется для приобретения своей траектории, силы и цели.

В этом смысле Пастухов и Рогов отличаются (или могут быть различены) как политологические растения с разной корневой системой: либеральной советской культуры у Пастухова и нонконформистской, андеграундной у Рогова. Дело не в биографическом разночтении (пока один обретается на должности комсорга киевского университета, другой читает тексты второй культуры), а в тех ограничениях, которые прошлое, в том числе эстетически отреферированное, накладывает на политическое настоящее.

Это совершенно не означает каких-либо преимуществ, кроме преимуществ более точного ожидания для наблюдателя, но безусловно, тот объем и конституция страха, которым наделяется система, исследуемая Рогов, далеко не всегда отличается от страха, источаемого Россией, которую не может потерять Пастухов. В некоторым смысле объект исследования Рогова – это Чужой из одноименного сериала, в котором русский мир – это контаминация человеческого (цивилизационного) и инородного, почти инопланетного и агрессивного от принципиальной несхожести, и только прикидывающегося таким же, как и все. Новый организм, получившийся от скрещивания ДНК чужого и гомосапиенса: похож на человека, но не вполне человек. А культура, им созданная, по многим приметам вполне человеческая, но все равно чужая.

Некоторое время назад (в докрымский еще период) Рогов, тогда пребывавший в первой фазе перехода от филологии к политологии написал текст (процитировать его или дать ссылку не могу, у меня его нет), в котором российская власть описывается как нечто, совершающее действия, не вписывающиеся в ту или иную проекцию существующего. И при этом вписывающаяся в нее. В этом тексте власть (которая и власть, и не власть) колеблется и мерцает между возможностями, которые сама себе предоставляет и сама себя контролирует, но при этом сами возможности и сам контроль – иллюзорный. В пространстве текста Рогова нет следов применения какого-либо политологического словаря, власть описывается им не как политическая, а как власть возможностей, ограниченных в действиях с позитивной интерпретацией и куда более свободную для действий с негативным и репрессивным бэкграундом. То есть для власти, которая отнюдь не Кремль, а что-то глобальное, как метафора России, все доступно, но ничего не получается, но может и получиться, хотя это никто не заметит, потому что это не имеет значения.

Возможно, этот текст и был ориентиром для того, чем российская политология могла бы стать, но не стала. Сегодняшний Рогов редуцировал свои возможности анализа к востребованному уровню либеральной оппозиционной прессы, у него все так же объект исследования Чужой, но уже настолько мутировавший до неразличения с окружающими, что только пристальный наблюдатель способен выявить инородную природу проявлений, хотя и фиксирует их с разной долей точности.

Много изобретательных ракурсов, милое косноязычие устной речи, но власть все также инопланетна, она пребывает в каком-то коконе, будто белка в колесе. Грызет себе орешки золотые и в ус не дует. Порой кажется, что власть это голый король, а не ядовитый плод на дереве, которое если не вся страна, то почти вся бизнес-элита вместе с культурной в придачу, да и креативным классом тоже, как бы он ни разыгрывал карту оппозиционности.

Такой анализ (вместе с приемами дистанцирования) востребован, мир сегодня тонет не столько в фарисействе, сколько в редукции, хотя и фарисейство род похожего упрощения. А то, что концептуальный анализ без редукции неактуален, есть важная характеристика постсоветской культуры, неполноценной по внутреннему ощущению и эффектной, своеобычной по приемам манифестации.