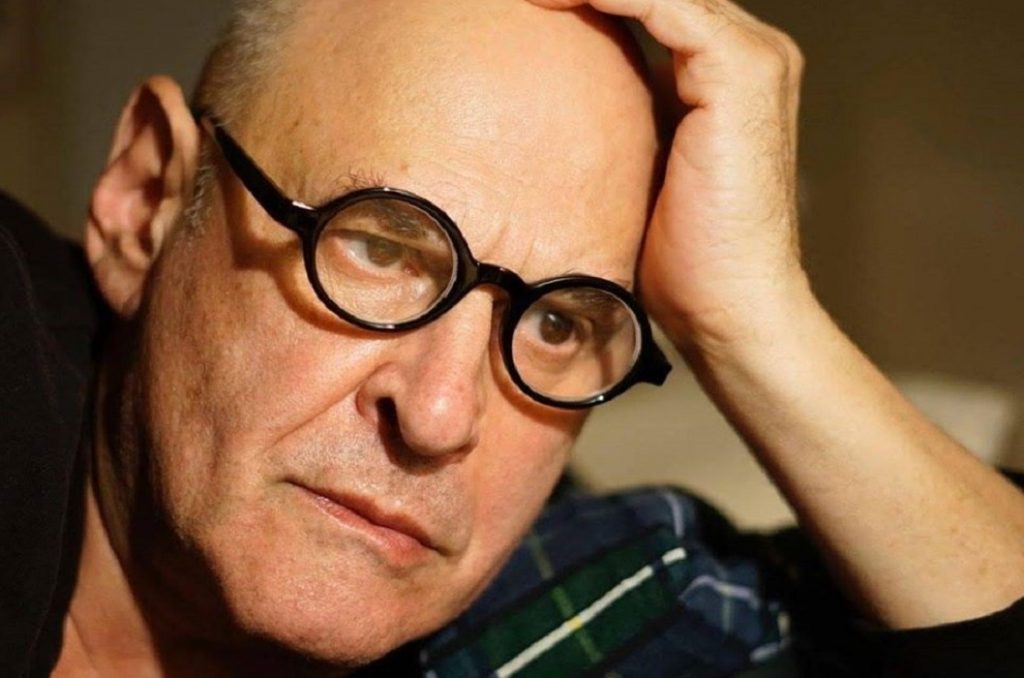

У ситуации вокруг Михаила Ефремова есть ряд характерных сближений. Среди самых очевидных: разница между поводом и причиной. Понятно, что путинское общество превращает его в изгоя и морального урода не потому, что в результате аварии погиб человек, а в отместку за его художественное поведение.

Сановники, побывавшие в роли Ефремова, не только выходили сухими из воды, но и почти не удостаивались внимания общества. Общественный театральный гул если и осуждал их вдогонку, то примерно так, как реагируют на плохую погоду: догадал же черт меня родиться в холодной, как погреб, стране. Потому, кстати говоря, и не делают на широких московских магистралях разделительных полос с отбойником, чтобы начальство могло демонстрировать себя и окружающим наличие воздушной подушки на колесиках, позволяющей летать над законом как птица-феникс. Здесь нет пространства для мысли.

Однако сфокусированность на Ефремове и концентрация упреков, сгущающихся в нечто большее, чем рутина, поневоле сообщает то, что можно было подозревать. Не было лишь способов проверить: до какой степени сценическое поведение Ефремова было депрессивно для тех, кого мы именуем властью со всей ее клиентелой. Не имеет смысла оценивать качество сценических образов Ефремова, эти образы оказались действенными, болезненными, и вся спровоцированная истерика вокруг него – есть результат травмы, им нанесенной властной вертикали и провластной клиентеле.

По истерике, устроенной сейчас, можно, конечно, представить, какие рулады негодований сопровождали бы, не знаю, Акунина или Шендеровича, если бы подставились как Ефремов. Но полагаю, что регистр и шумовые эффекты были бы пониже и пожиже, по поводу Акунина чревовещатель русской власти уже обозначил свою позицию понимания, когда свел оппозиционность Акунина к его национальной обиде на русскую экспансию как грузина. Про Шендеровича так сказать было бы труднее, но и так понятно, что еврей – кукушонок, которого только до поры до времени не идентифицировали как чужого и не выкинули из гнезда, но при этом он и кукует в своем узком коридоре возможностей некогда угнетенного нацменьшинства.

Та травма с кракелюрами в душе, нанесенная Ефремовым, обильно кровоточит, потому что он – русский, и только русские в родне. Конечно, он не просто русский, а привилегированный русский, почти символический француз, русский из ряда советской аристократии, что защищает как скафандр от радиации в постсоветской цивилизации. И при этом своим поведением постоянно разрушающий этот скафандр, дабы продемонстрировать, что он пьет эту радиацию крупными глотками наедине со всеми.

Что такое быть русским при Путине? Это быть в каноне, как в коконе. Ефремов нарочито демонстрировал присущие ему русские пороки. Его пьянство – рифма. Это присоединение контекстов, так устроена русская культура, построенная на цитатах, что чистой ноты почти не бывает: выпиваешь рюмку как Венечка Ерофеев, опохмеляешься как Высоцкий, становишься малый сим как Ельцин в мешке, падающий с моста. Это круговорот вполне канонического национального поведения, которое вызывает легкий ригористский дребезг осуждения, но не более чем звон мелочи в кармане при быстрой ходьбе или пробежки в сторону автобусной остановки.

Русская культура принимает русские же пороки со скорбно-ироническим пониманием пути. Это путь-дорожка, извилистая, но понятная, здесь много присказок, открывающих потаенные оконца: сколько веревочки не виться, вода дырочку найдет, за одного Битова двух небитых дают.

Травма, нанесенная Ефремовым, это не протест против барского имени отца, обобщенно говоря – отказ от дворянства во имя рассохлых сапог четвертого сословия. Художественное поведение Ефремова – постоянно артикулируемая дерзость, да еще и приносящая доход, как Некрасову «Современник». Что еще опаснее. И тут опять же важен контекст. Скажем, Шендерович, Пархоменко, Пионтковский (не то беда, что ты поляк) могут сколько угодно демонстрировать свою дерзость: отрезанный ломоть, он везде чужой.

Русский же смел в очень узкой щели обстоятельств. Только отступая на заранее подготовленные позиции. Наиболее отчетливы три протертые от ерзанья пятна разрешенной храбрости. Демонстративная, как подвиг во имя понта: это смелость почти равна осуждению мира за его тварность. Нет возможности и далее терпеть узы мира, в котором мы странники, и отказ от роли — как форточка, открытая в кромешной духоте. Сюда же примыкает большая часть русских святых, у которой святость рифмовалась исключительно со странной, чудаковатой смертью.

Не менее канонично и поведение, кончающееся приговором: на миру и смерть красна. То есть смерть на стороне большинства. Это то пространство, где русский залихватски смел, за ним Москва, отступать больше некуда. За широкой кряжистой спиной тысячелетняя история, деревенский мир круговой поруки, осуждающей единоличника, как разрыв метрической строки. И, точно сигнальная система, — задорный смех, который как голос греческого хора, сопровождал поступки, выпадающие из канона. Весь класс смеется над недотепой, все заводское собрание цеха готовой продукции закатывается в осмеянии чего-то непривычного и обидного, как выезд за рубеж. Смелость, когда тебе в затылок потно дышит строй.

И последнее: смелость (смерть) по приказу. Это, конечно, скучная, плакатная храбрость Александра Матросова, Гастелло и примкнувшей к ним Зои Космодемьянской, хотя у последней присовокуплены оба предыдущих контекста: и смелости на миру, и смелости как понта, как прощания с несовершенным миром. Но смелость на задании – также вполне каноническая с нотками натужности, вполне разрешенной в анамнезе.

Во всех остальных обстоятельствах русский – трусоват (скажем, дипломатично). Не просто, конечно, трусоват, самое распространенное поведение – поведение гордого труса, позволяющего себе реплики лишь в сторону (разговоры на кухне), как попытка активировать взгляд сверху и со стороны. Но, чертыхаясь про себя и в себя, общественный трус остается в строю канонического поведения, позволяющего рассматривать его как чудную присягу и, одновременно, как что-то принципиально мягкое, гибкое, извилистое, но поддающееся заплетанию в косицу. Русское общественное поведение – коса (девичья краса), всем ворогам и друганам на загляденье, русая, пушистая, соломенная, ее можно и вокруг затылка завязать змеей и распустить по белым плечам; она вроде как из отдельных волосков, но в плане поддержки партии и правительства, как пионер всем ребятам пример.

В Ефремове сошлось несколько болезненных изъятий из общего дела. Он был публичным олицетворением поведения, на котором и строится то, что пафосно именуется демократией: возможность протеста, обреченного на поражение, так как оно в гнетущем и абсолютном меньшинстве. Потому в России так гоняют геев, черножопых, феминисток, что меньшинство родимое пятно на просторном лбу Горбачева. Тень, знай свое место. У тебя для смелости окрестности кухни, ее современного преломления – социальной сети, но не сцена. Меньшевик обречен быть грушей для битья, у него нет лица, он печать поражения и мишень для насмешек.

Ефремов активировал (и что более важно, сделал публичным, более того — рентабельным) демонстративную смелость проигравших, проигравших культурно, обреченных в России, где мнение большинства – канон, магистраль, не имеющая съездов, этот та прямая между Москвой и Петербургом, которая — Красная стрела с заваренными дверями вагонов и окон, никакое Бологое не предусмотрено в проекте, нет отдыха от миссии на карте общественных поступков.

Потому такой переполох в курятнике, что лисица заглянула, только что была курицей, а обернулась рыжей лисой. Все куры думали, что они – дуры, и этого никто не видит, а если видит, то молчит в тряпочку. А если говорит, то как кукушонок, своим нездешним хрипом, который у неродных песней зовется.

Русские пороки не портят русское, потому они легитимны. Пей, но знай меру: не выходи за границы канона. У Ефремова и русские пороки не в коня корм, во хмелю он, как русский, его бутылочная храбрость, стоившая жизни другому, конечно, вполне легитимна. Столбовой дворянин (и сын его) могут ненароком задавить смерда. Но смелость волка в собачьей своре – канонически неприемлема.

Русская власть, как дирижер, регулирует волны, пуская их на заранее сооруженные волнорезы на пляже, потому что художественное поведение Ефремова давалось ему дорого. Как плывут эти в полосатых купальниках. С потной одышкой. Ефремов как пьяный русский барин был своим, пока не появилась возможность стать оборотнем. Пощада ему вряд ли предусмотрена, русская власть, как жрец, не может позволить русскому же демонстрировать неканоническое выпадение буквы из строки. Словарь в опасности.