Даже вообразить я не мог, что на старости лет меня насмешит, ошеломит и заставит грустить книга об «Евгении Онегине». Но все эти чувства и вдобавок массу мыслей вызвал роман «Немой Онегин» Александра Минкина.

И конечно, я не предполагал, что стану что-либо писать об этой книге, ибо литературных рецензий вообще не писал ни разу в жизни. Однако с «Немым Онегиным» случилось необыкновенное, можно сказать, невероятное происшествие.

Давно прочитанная книга лежала у меня на столе. Однажды ко мне пришла знакомая с сыном. Пока мы с ней болтали, он начал читать. И так увлекся, что упросил дать ему. Спустя какое-то время я ему позвонил: пора бы отдать. Оказалось, книгу у него увел приятель. Я огорчился, но и обрадовался: «Немой Онегин» оказался лучшим «пропагандистом и агитатором» Пушкина среди русской молодежи Нью-Йорка!

Этим ребятам 20–25 лет, они гениальные программисты, зарабатывающие кучу денег. Они приехали в Америку малышами (либо родились здесь). Родители пытаются приобщить их к русской литературе, но те вообще художественную литературу никакую не покупают: ни русскую, ни американскую, читают только книги по специальности, а «Немой Онегин» их увлек!

Минкин — и это шокирует с первой страницы, с первой строчки — написал книгу совершенно неправильно. До него все исследователи, в том числе великие Набоков и Лотман, двигались, как полагается: от начала к концу — от «мой дядя самых честных правил» до «я другому отдана и буду век ему верна».

«Немой Онегин» как ни в чем не бывало начинается с середины, с письма Татьяны. Точнее, с того момента, когда через два дня после отправки письма Онегин наконец прискакал в дом, где с ума сходила влюбленная 17-летняя дворянка и в тоске прелестным пальчиком писала на отуманенном стекле заветный вензель «О» да «Е».

Что, по-вашему, должен чувствовать человек, который знает «Евгения Онегина» насквозь, почти наизусть, прожил с ним в обнимку всю жизнь, говорил об Онегине и о Пушкине с настоящими знатоками, в том числе с гениальными поэтами, — и вдруг осознать, что никогда не замечал (и никто не замечал!) блистательного остроумного хулиганства, которое позволил себе Пушкин по отношению к своей любимой Татьяне.

Дальше тоже все не как у людей. Такое впечатление, будто Минкин не исследование пишет, а танцует в музее восковых фигур. В этом музее император Николай I, генсек Сталин, президент Ельцин, академик Благой и генерал Бенкендорф, куча пушкинистов, жандармов и комментаторов.

А союзники Минкина — Гомер, Плиний, Стерн, Шнитке, Булгаков, поэт Набоков и прозаик Набоков, ну и, разумеется, сам Александр Сергеевич.

Пушкин в романе Минкина, разумеется, самый главный, и у него тут важнейшая должность: Автор (всегда с большой буквы); сам Минкин в своем романе тоже, конечно, автор, но с маленькой.

Холодный бесчувственный аналитик скажет, что книга Минкина — хаос, беспорядочное нагромождение событий и цитат, — и с формальной точки зрения будет прав.

Вдруг в роман о романе Пушкина вторгается театральная рецензия, превозносящая до небес спектакль Театра Вахтангова. В другом месте столь же внезапно появляется другая, низвергающая «Пиковую даму» Малого театра в геенну огненную. И все это так убедительно, что невольно соглашаешься. Это порою бесит, мысленно ищешь возражения, глядь — Минкин сам уже их написал и сам же опроверг.

Вот ни с того ни с сего начинается беспощадный разнос и разгром оперы «Евгений Онегин». Оказывается (для тех, кто не знал), что автор либретто не бездарный Модест и кто-то там еще, а сам Петр Ильич.

И смешно читать издевательство, и жалко гениального композитора; особенно мне — аспиранту Ленинградской консерватории. Но вдруг (в этой книге все вдруг) понимаешь, что критике подвергнута не опера (где главное всегда музыка, а сюжет может быть откровенно ничтожным), но тот, увы, неопровержимый факт, что гениальное и глубокое сочинение Пушкина стало примитивной историей на уровне сельской романтики с ромашкой: любит—не любит, плюнет—поцелует, к сердцу прижмет—к черту пошлет.

Однако если б роман «Немой Онегин» состоял только из критики — из желчи, деегтя, ругательств и надругательств, — вряд ли бы он доставлял удовольствие. А книга Минкина — огромное удовольствие и даже наслаждение.

Дело не только в великолепном владении русским языком, уме, остроумии и эрудиции; есть немало людей, которые и умнее, и остроумнее, и уж гораздо более эрудированны. Главное в романе «Немой Онегин» это открытия. Их много, именно они ошеломляют, восхищают и дарят наслаждение. Мореплаватель XV века плыл по неведомым морям и океанам — открывал и крошечные острова, и гигантские материки, — давал имена, наносил на карту. И сегодня на картах всего мира Америка, Колумбия, Магелланов пролив, Соломоновы острова, а всего 500 лет назад их на карте не было. После романа «Немой Онегин» карта «Евгения Онегина» и карта планеты Пушкин уже никогда не будут прежними.

Маленький островок изумительной красоты — это открытый Минкиным гениальный фокус Пушкина: кажущийся повтор рифмы «блаженство — совершенство», где замена одной буквы превращает физические прелести Татьяны в совершенство ее души.

Сразу несколько открытий обнаружились в архипелаге эпиграфов. Никогда мне не встречался их анализ. Никогда я не встречал у пушкинистов даже догадки о том, что лицейское стихотворение «К Лицинию» есть почти открытое и резкое возражение Жуковскому на его верноподданническую и льстивую оду Александру I.

Даже некоторые вопросы Минкина меня поражали. Почему никогда никому не пришел в голову простой вопрос: зачем Онегин Ленского убил? Ведь Онегин (и это у Пушкина прямо написано) очень жалел, что спровоцировал ссору, что принял вызов; мог бы выстрелить в ногу, а не в сердце. Тема оказалась столь удивительно глубокой, что портить ее пересказом не стану.

Зато еще о двух открытиях скажу обязательно. Первое — ошеломляющее предсказание судьбы Пушкина, сделанное вовсе не цыганкой, а одним из его любимейших писателей.

Второе (потрясающий факт!): в «Евгении Онегине», в «Метели», в «Дубровском» и в некоторой степени в «Каменном госте» один и тот же финал: верность данному обету вопреки пылкой любви. Татьяна Ларина, Маша Троекурова, Маша N (Марья Гавриловна в «Метели» фамилии не имеет) — все они соблюдают верность клятве пред алтарём и наотрез отказывают любимому человеку. (Для разнообразия в «Метели» эта верность получает счастливый конец.)

От некоторых знакомых, живущих в России, я слышал критическое замечание, что в «Немом Онегине» много повторов. Это очень смешной упрек. Почитайте Пушкина, посчитайте, сколько раз «приплыла к нему рыбка, спросила: чего тебе надобно, старче?» или «ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет» — повторы буквальные, зачем они?

Повторы? Да разве мы сами не повторяем какую-то строчку Бродского, какую-то песню Высоцкого? И не три, а 333 раза. А в музыке?! Сколько раз мы слышим повтор в симфонии Моцарта, в концерте Мендельсона? Этот приём имеет законное и важное имя — лейтмотив. А в балете?! Зачем 32 фуэте? А припевы в советских и несоветских песнях? Что касается буквальных повторов — у Минкина их нет. Они кажущиеся. Ибо всякий раз какая-нибудь цитата поворачивается другой стороной, рассматривается в другом контексте.

Удивил и факт, который я узнал недавно. Оказалось, что «Немой Онегин» до того, как стать книгой, был опубликован в газете «Московский комсомолец» — огромными частями в 25 номерах. Могу поручиться: в мире нет другой газеты, которая решилась на такое.

Роман Минкина уникален не только открытиями. Сознает читатель или нет, но в процессе чтения им начинает овладевать чувство восторга, редкое чувство — то, которое испытывают альпинисты, и о котором лучше всех спел Высоцкий, так ценимый Иосифом Бродским: «Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес».

Не сразу, но довольно скоро в тексте «Немого Онегина» начинают иногда появляться обещания, обращенные к читателям. Якобы их ждут какие-то вершины, высокие цели.

Как ни странно, эта литературоведческая работа — классический роман-путешествие. Видно, что в детстве на полках у автора стояли Майн Рид, Джек Лондон, Жюль Верн. Каким-то образом «Немой Онегин» превращается в настоящее путешествие; читателя предупреждают: предстоит пройти болото, лес, пустыню, предгорье, и только потом начнётся подъём. И опять-таки, как ни странно, обещания сбываются: читаешь и чувствуешь, как постепенно меняется климат и рельеф романа.

Стиль Минкина-газетчика у чопорных пушкинистов мог, полагаю, вызвать отвращение. Так танго и фокстрот в начале ХХ века вызывали отвращение у рафинированных ценителей классического балета как похабщина и пошлость, а в середине ХХ века — у советских пропагандистов и партаппаратчиков как пошлость, разврат и тлетворное влияние Запада.

Начало «Немого Онегина» действительно легкомысленное, вольное, местами излишне фривольное. (Уверен, некоторых читателей этот тон должен был возмутить, особенно, если они забыли или никогда не замечали, что и «Евгений Онегин» начинается весьма и весьма легкомысленно.) Но постепенно интонация «Немого Онегина» начинает меняться, и могу сказать: такой отчаянной любви к Пушкину я не встречал ни у Ахматовой, ни у Бродского.

Только теперь, размышляя над этой рецензией, я вдруг понял, чем «Немой Онегин» отличается от всех других комментариев гениального творения Пушкина. Все другие, даже самые знаменитые, сообщают интересные исторические факты, анализируют структуру текста, события в жизни Пушкина, которые влияли на его работу. Они вызывают интерес или 3скуку, но не восторг. Только комментарий Минкина вызывает у понимающих читателей чувство невероятного душевного подъёма.

Если к восторгу от книги примешивается горечь от того, что она дочитана, — это знак, что вы имели дело с шедевром.

Соломон ВОЛКОВ — автор книг, которые вошли в историю русской и мировой культуры: «Свидетельство» (мемуары Дмитрия Шостаковича), «Диалоги с Валерием Гергиевым», «Диалоги с Евгением Евтушенко», «Диалоги с Владимиром Спиваковым», «Диалоги с Иосифом Бродским».

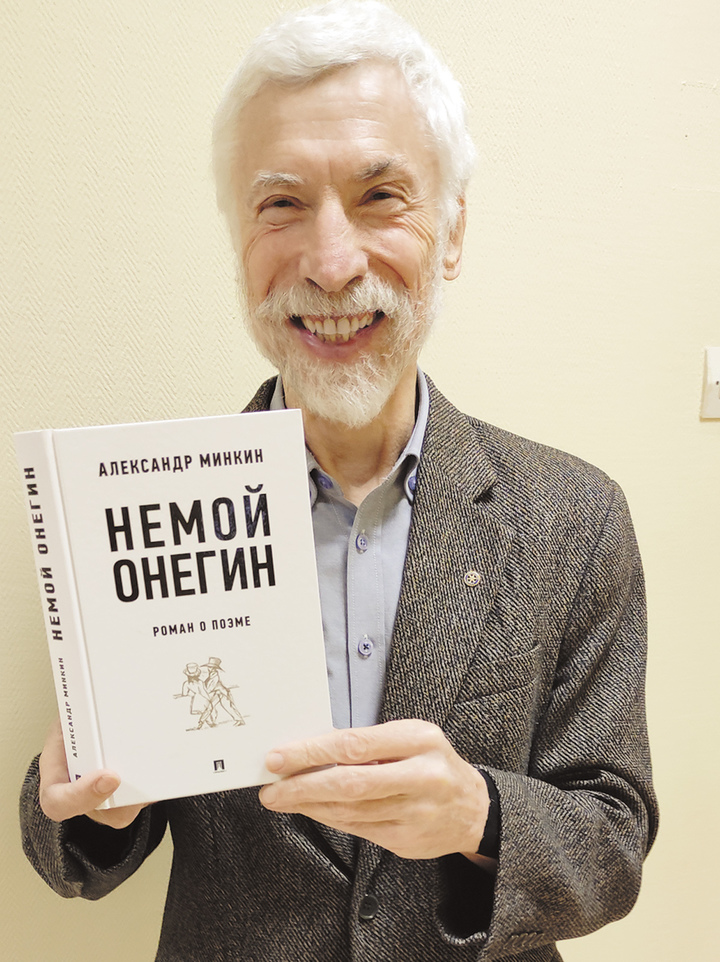

ЧИТАТЬ: «Немой Онегин»