Читаем новую главу из «Путеводителя по рашизму-путинизму» Олега Кудрина в публикации Укринформа.

Сегодня мы приступаем к рассмотрению имперской тематики в приложении к русской классике – начнем с основоположника современного литературного языка Александра Пушкина… После того, как в апреле прошлого года ЗСУ начали входить в Бучу, другие освобожденные украинские города, открылись страшные военные преступления РФ. И в Украине начался «пушкинопад», снос памятников Пушкину, который продолжается до сих пор. Роспроп и Z-патриоты с бешенством откликнулись на это. Но и большинство русских либералов, пусть в мягкой форме, однако, тоже выразило несогласие с такими действиями: «Пушкин не виноват в злодеяниях российской армии».

Впрямую, конечно, не виноват. Но любование Пушкина Империей, ее армией, восхищение их победами, одним словом – имперские взгляды Основоположника не являются секретом. В том числе в русской культурной традиции. В этом смысле писатель, философ Георгий Федотов (1886-1951) давно уж разложил многое по полочкам в статье «Певец империи и свободы». Поэтому нужно рассуждать не только о том, был ли Пушкин имперцем, но и о том, почему в российском общественном сознании это представлено так мало. А в той степени, в какой осознано, – не кажется чем-то предосудительным.

Пушкинская речь была произнесена после открытия памятника

Пушкинская речь была произнесена после открытия памятника

ВСПОМИНАЕМ ГЛАВНЫЕ ФОРМУЛЫ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ ПУШКИНА

Возведение классиков на пьедестал, создание их культа – дело обычное. Но в случае с Пушкиным все же вызывает удивление степень его возвеличивания.

Виссарион Белинский в 1834 году впервые сравнил влияние поэта на русскую словесность с солнцем. А Владимир Одоевский в некрологе в 1837 году закрепил это определение, ставшее хрестоматийным – «солнце русской поэзии».

Николай Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине» (1834) дал такое футуристические пророчество: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русской человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». Аполлон Григорьев в статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859) постулировал определение, которое поднимает сакрализацию классика на еще более высокий уровень: «Пушкин – наше всё». Стоит отметить, что оба автора делают акцент на национальном своеобразии Пушкина. Более того, Григорьев прямо противопоставляет его русскую особость –всему инородному.

Тем показательней переход совершенный Федором Достоевским в его «Пушкинской речи» (1880), сказанной, кстати, после открытия московского памятника Пушкину (запомним это, к памятнику в конце вернемся). В ней Достоевский прочно связывает Основоположника с «русской идеей», «русским мессианизмом». И это было с восторгом принято публикой, примирило консерваторов-славянофилов и либералов-западников.

Тем показательней переход совершенный Федором Достоевским в его «Пушкинской речи» (1880), сказанной, кстати, после открытия московского памятника Пушкину (запомним это, к памятнику в конце вернемся). В ней Достоевский прочно связывает Основоположника с «русской идеей», «русским мессианизмом». И это было с восторгом принято публикой, примирило консерваторов-славянофилов и либералов-западников.

ВСЕМИРНАЯ МИССИЯ ПО «ПУШКИНСКОЙ РЕЧИ» ДОСТОЕВСКОГО

Достоевский задается в речи риторическим вопросом: «Что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?». Далее он подхватывает футуристический вектор Гоголя о «русском человеке в его развитии»:

«Будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову Евангельскому закону!».

Иными словами, русские со своей высокой христианской духовностью и внутренней гармонией готовы… «всечеловечно воссоединить» в себе все остальные братские народы. Но согласятся ли те на это? И почему Достоевский думает, что такой амбициозный план объединения всех племен «в русской душе» будет успешным? Русский гений Пушкин – тут главный аргумент. Аккуратно сравнивая его с Христом, Достоевский заявляет: «Мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные».

По Достоевскому сравнения с Пушкиным другие личности (поменьше Христа) не выдерживают: «В европейских литературах были громадной величины художественные гении – Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры (перечисление имен во множественном числе – тоже элемент принижения, — О.К.). Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин».

А теперь попробуем взглянуть на ситуацию, описываемую Достоевским с другой стороны, более реалистичной… Русский литературный язык – совсем молодой. И только к появлению Пушкина он сформировался (в том числе, кстати, и под влиянием украинских грамматиков). Поэтому истинное величие Пушкина в том, что он первым всесторонне показал богатые возможности этого, едва-едва сформировавшегося литературного языка – в разных жанрах и стилевых регистрах. То, что Достоевский называет «всечеловечностью» и «всемирною отзывчивостью», на самом деле является талантливым ученичеством Пушкина – заимствованием тем, идей, сюжетов из литератур с более давней традицией.

Но Достоевский ставит все с ног на голову, превращая ученичество – в учительство, а ученика и русского основоположника – во всемирного мессию: «В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание».

ВЕЛИЧИЕ БОЛЕЕ НАГЛЯДНО, КОГДА ЕГО МОЖНО КРИТИКОВАТЬ

Неловкость концепции Достоевского вне пределов носителей русского языка усиливается тем, что в иных культурах Пушкин не так уж известен. И там просто смирились с пояснением, что при переводе величие и гармоничность этого русского теряются. Иными словами – «всемирность» Пушкина в действительности скукоживается до границ «русского мира».

При этом важно отметить, что и в самом русском контексте возвеличивание Пушкина долгие годы смягчалось некоторыми сомненьями в его отношении. Его считали устаревшим Дмитрий Писарев и другие «революционеры-демократы». Футуристы писали о нем в 1912 году: «Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности». Да и сам Толстой, имевший особый взгляд на литературу, порой ругал Пушкина не меньше, чем Шекспира.

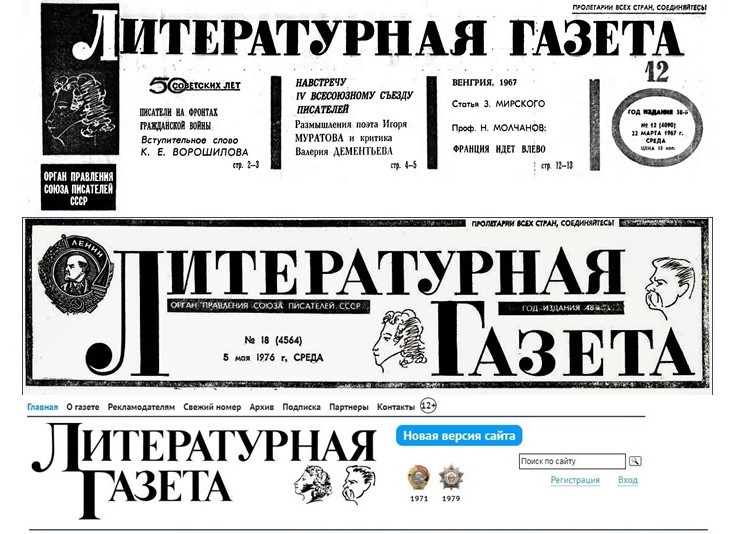

Но в 1937 году столетие гибели Поэта отмечалось в Советском Союзе невероятно пышно и шумно. И он был превращен в Основоположника – в догматическом советском смысле. Причем не только литературного языка, но и прогрессивного, революционного литературного метода – «критического реализма». В рамках советской канонизации Пушкин стал творцом, автором, без заблуждений, который прав всегда и во всем. И подобно тому, как повсюду развешивались профили классиков марксизма-ленинизма, в логотипе «Литературной газеты» в 1967-м (год 50-летия Октябрьской революции) появился профиль Пушкина. Чуть позже – еще и Горького (которому приписали создание еще более передового метода «социалистического реализма»).

Нечто иное в СССР было кощунством и диссидентством. Не случайно Андрей Синявский свои «Прогулки с Пушкиным» (1966-1968) написанные в лагере под дерзким псевдонимом Абрам Терц (1973), начал святотатственно: «При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность». И далее Синявский предлагает постигать Пушкина «не с парадного входа, заставленного венками и бюстами с выражением неуступчивого благородства на челе, а с помощью анекдотических шаржей, возвращенных поэту улицей». А еще через десяток страниц – остроумное и для кожаных переплетов Советской власти совсем уж неприличное: «На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох. Эротика была ему школой – в первую очередь школой верткости».

Нечто иное в СССР было кощунством и диссидентством. Не случайно Андрей Синявский свои «Прогулки с Пушкиным» (1966-1968) написанные в лагере под дерзким псевдонимом Абрам Терц (1973), начал святотатственно: «При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность». И далее Синявский предлагает постигать Пушкина «не с парадного входа, заставленного венками и бюстами с выражением неуступчивого благородства на челе, а с помощью анекдотических шаржей, возвращенных поэту улицей». А еще через десяток страниц – остроумное и для кожаных переплетов Советской власти совсем уж неприличное: «На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох. Эротика была ему школой – в первую очередь школой верткости».

Синявский был последней серьезной попыткой сделать инъекцию несерьезности в бетонно несокрушимый образ Великого гения.

Взятие российских флагов. Польша

БЕТОНИРОВАНИЕ КУЛЬТА С 1937-ГО И ПОЛЬСКИЙ МАРКЕР ИМПЕРСТВА

И вот теперь самое время вернуться к теме «Пушкин и имперство». По своим взглядам свободолюбивый Пушкин был государственником, а поскольку его государство называлось Российской империей, то он был русским имперцем. Название федотовского эссе «Певец империи и свободы» (1937, Париж) идеально точно описывает его общественно-политические представления.

В том же 1937-м при выстраивании культа Пушкина в СССР, много говорили о нем, как о певце свободы. А об имперстве – нет. Но оно, неназванное, однако «вшитое» в пушкинское творчество, само доходило до читателя, может быть даже более эффективно, поскольку – мягко, неназойливо. При этом антипольские настроения Пушкина, думается, были для Сталина отдельным приятным бонусом.

В этом смысле часто цитируемое «Клеветникам России» полезно рассматривать не отдельно, а рядом с двумя другими стихами, написанными в том же 1831 году. Они в сущности составляют имперский мини-цикл, отклик на польское восстание 1830-1831 гг.

Сначала в «Перед гробницею святой» Пушкин горюет о неудачах русских войск в подавлении польского восстания. Для него это событие, соразмерное по опасности с походом Наполеона 1812 года. В гробнице Кутузова Пушкин обращается к тени полководца: «Внемли ж и днесь наш верный глас, / Встань и спасай царя и нас, / О старец грозный! На мгновенье / Явись у двери гробовой, / Явись, вдохни восторг и рвенье / Полкам, оставленным тобой!».

В «Клеветникам России» поэт разоблачает Европу, которая возмущается подавлением польского стремления к независимости. (Ранее мы уже кратко разбирали этот стих).

И вот итог всего – «Бородинская годовщина». В ней Пушкин торжествующе смешивает две даты – день Бородинской битвы, 7 сентября 1812 года, когда русская армия воевала с Наполеоном под Москвой, и вступление русских войск в польскую столицу Варшаву – 7-8 сентября 1831 года. Для Пушкина это практически одно и то же. При этом, закольцовывая тему мини-цикла, он вновь взывает к образу полководца, только уже не Кутузова, а Суворова – бравшего Варшаву в 1794-м. И вот сердцевинные строки этого имперского стихотворения:

«Куда отдвинем строй твердынь? / За Буг, до Ворсклы, до Лимана? / За кем останется Волынь? / За кем наследие Богдана? / Признав мятежные права, / От нас отторгнется ль Литва? / Наш Киев дряхлый, златоглавый, / Сей пращур русских городов, / Сроднит ли с буйною Варшавой / Святыню всех своих гробов?».

Не правда ли, смотрится очень современно, даже по географическим названиям. И без разбора поэмы «Полтава» (1829) отношение к завоеванной Украине очевидно.

Вообще, для русских имперцев XXI века Украина и украинцы – это как Польша и поляки для имперцев века XIX-го.

ВОСПЕВАНИЕ ВОЙН, «УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛЕМЕН». МОЛОДОСТЬ

ВОСПЕВАНИЕ ВОЙН, «УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛЕМЕН». МОЛОДОСТЬ

По молодости лет Пушкин действительно имел взгляды либеральные, почти революционные. Но и это не отменяло имперской закваски в его творчестве. Вот ранняя романтическая поэма «Кавказский пленник» (1821). В ней – традиционная для колониальной литературы феминизация покоряемых народов: черкешенка влюбилась в пленного русского (но не наоборот!). Однако ужасней всего – эпилог.

Завязка Кавказской войны тут описывается так: «И воспою тот славный час, / Когда, почуя бой кровавый, / На негодующий Кавказ / Подъялся наш орел двуглавый». Далее молодой поэт слагает уже персональные оды жестоким российским завоевателям, начиная с генерала Цицианова. Потом поэт обращается к генералу Котляревскому: «Я воспою тебя, герой». Пушкин называет его «бичом Кавказа», не стесняясь сравнивать с «бичом Божим», жестоким предводителем гуннов Аттилой. Сравнение оправдано, поскольку приход Котляревского «губил, ничтожил племена». И вот самая известная строчка этого эпилога: «Но се — Восток

подъемлет вой!.. / Поникни снежною главой, / Смирись, Кавказ: идет Ермолов!».

Что из этого вытекает – если не негодовать, смириться с завоевателями, то все будет хорошо: «И смолкнул ярый крик войны: / Все русскому мечу подвластно. / Кавказа гордые сыны, / Сражались, гибли вы ужасно». Пушкин пожалел ужасно гибнущих гордых сынов Кавказа? Ну-у-у, вот финал поэмы, обращенный в будущее: «К ущельям, где гнездились вы, / Подъедет путник без боязни, / И возвестят о вашей казни / Преданья темные молвы».

Тут характерен уже дегуманизирующий (хоть и двусмысленный) глагол «гнездились». Не менее характерно и объяснение причин войны – чтобы будущий путник (видимо, русский завоеватель) мог приехать без боязни. Но самое главное – и честное – все произошедшее названо «казнью»! Не честной войной с обоюдными шансами, а именно так, казнью – со стороны более многочисленного и сильного.

Это все был молодой, прекраснодушный 22-летний Пушкин.

ВОСПЕВАНИЕ ВОЙН, «УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛЕМЕН». ЗРЕЛОСТЬ

ВОСПЕВАНИЕ ВОЙН, «УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛЕМЕН». ЗРЕЛОСТЬ

Восстание декабристов в конце 1825 года сделало взгляды Пушкина более консервативными (при том, что имперские войны были милы ему и до того). Вот стихотворение «Друзьям» (1827-1828):

«Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю: / Я смело чувства выражаю, / Языком сердца говорю. // Его я просто полюбил: / Он бодро, честно правит нами; / Россию вдруг он оживил / Войной, надеждами, трудами».

Здесь имеются в виду Николай I и война с Персией 1826-1828 гг. При этом согласитесь, что фраза «оживить Россию войной» звучит парадоксально или даже цинично.

А вот в изложении Пушкина финал следующей войны, русско-турецкой, 1828- 1829 годов. В «Олеговом щите» (1829) он с восторгом описывает, как русские войска приблизились к «граду Константина». И далее дает шутливую версию, почему русские не взяли Стамбул – всё из-за щита князя Олега, согласно легенде прибитого к «вратам Царьграда»:

«Твой холм потрясся с бранным гулом, / Твой стон ревнивый нас смутил, / И нашу рать перед Стамбулом / Твой старый щит остановил».

Экая незадача, а то бы!.. То есть мечты о взятии Босфора Александру Сергеевичу тоже были не чужды. Впрочем, сам он участвовал не в балканском, а в кавказском походе той войны, о чем написал целую книгу «Путешествие в Арзрум. Во время похода 1829 года». Это не просто русская классика, но и классически колониальная проза. В ней автор констатирует, что черкесов лишили пастбищ, разорили аулы, уничтожили целые племена. Но «хищники», которые творят «злодейства», все равно именно они, а не русские завоеватели. И Пушкин рассуждает, как лучше «укротить» и «усмирить» кавказцев: Самым нравственным считает проповедывание Евангелия черкесам, которые «очень недавно приняли магометанскую веру». Выкрестить укрощенные, то есть завоеванные мусульманские народы? Хм-м…

А вот «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» написана 34-летним Пушкиным и для детей. Своих к тому времени у него уже было двое. А не помнишь ли ты, любезный читатель, что в этой прелестной сказке сказано о черкесах (и не только)? Нет? Тогда подскажу. Итак, царевна живет в терему у семи богатырей:

«Перед утренней зарею / Братья дружною толпою / Выезжают погулять, / Серых уток пострелять, / Руку правую потешить, / Сорочина в поле спешить, / Иль башку с широких плеч / У татарина отсечь, / Или вытравить из леса / Пятигорского черкеса. / А хозяюшкой она / В терему меж тем одна».

Не правда ли – милая, домашняя и очень детская сказка. И это издавна читается родителями да воспринимается детьми – поскольку от поэта канонизированного и безупречного во всех отношениях.

ИМПЕРСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИСВОЕНИЕ НЕДАВНО ЗАХВАЧЕННОГО

ИМПЕРСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИСВОЕНИЕ НЕДАВНО ЗАХВАЧЕННОГО

А давайте еще поговорим о разных народах империи. Вот совсем уж из школьной программы – «Капитанская дочка» (1836). Вот как в Главе VI «Пугачевщина» описывается «положение, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года:

«Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными».

Не правда ли эта «внутренняя колонизация» по Ключевскому и Эткинду практически неотличима от цивилизаторского «Бремени белого человека» Киплинга…

Широко известно, как хотел Пушкин побывать заграницей, но его не пускали. И его «заграницей» становились недавно захваченные и перевариваемые территории. А то и просто завоевываемые при нем и с его участием, как Арзрум (кстати, это сейчас – территория Турции). Пройдемся по местам прекрасных пушкинских ссылок и путешествий:

Кишинев – административный центр отторгнутой в 1812 году у княжества Молдова восточной окраины, Россия назвала ее Бессарабией.

Одесса – бывший Хаджибей, взятый штурмом в 1789 году.

Крым – аннексирован Россией в 1783 году.

Ну и далее – долго завоевываемый Кавказ.

Пушкин талантливо описывал все эти захваченные земли, как «по праву» русские. По сути, он осуществлял их имперское литературное присвоение – легитимизируя захват в общественном сознании, в истории литературы и просто в истории.

ПУШКИНСКИЙ «ПАМЯТНИК» – СТИХ, НЕПРИЛИЧНЫЙ ДЛЯ XXI ВЕКА

ПУШКИНСКИЙ «ПАМЯТНИК» – СТИХ, НЕПРИЛИЧНЫЙ ДЛЯ XXI ВЕКА

И теперь именно с таких, имперских, позиций посмотрим на пушкинскую вариацию оды Горация – «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836):

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, / И назовет меня всяк сущий в ней язык, / И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой / Тунгуз, и друг степей калмык».

«Язык» – тут употребляется как синоним слова «народ». И само собой разумеется, что русский язык и русский классик будут навязаны ВСЕМ народам Империи. Здесь названной «Русью великой». (Похоже, именно отсюда Михалков и Эль-Регистан взяли ключевые слова для начала сталинского гимна – «Союз нерушимый республик свободных / Сплотила навеки Великая Русь»). В черновиках, кстати, названы и другие народы – «грузинец», «киргизец», «черкес» и даже – «тунгуз жестокий/полудикий».

Тут же дальше – «восславил я Свободу». Но совершенно очевидно, что здесь – по Федотову – одновременно с ней восславлена и Империя. Поскольку ее народы (языки) разделены на три категории. Господствующий – «гордые внуки славян». Усредненно-нейтральный тип – в качестве, примера финны (кстати, Финляндия была завоевана при жизни Пушкина, в 1809-м). И, уж извините (за это не я, за это Пушкин ответит) – дикие/полудикие народы.

Таким образом, пушкинский «Памятник» – это стихотворение для XXI века по большому счету – неприличное, по меньшей мере – высокомерное. Но также неприличны и памятники Пушкину, воздвигнутые в разных частях империи – как метки захвата и покорения местных «языков».

К месту будет вспомнить, что Пушкин бывал высокомерен не только к покоренным народам/языкам, но и к остальным – так сказать, соразмерным. Чего только стоит его замечание, вполне шовинистическое, из статьи «О предисловии г- на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825). При Януковиче это висело у нас на множестве билбордов: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими».

Подытоживая. Имперство Пушкина так же несомненно, как и его свободолюбие. Но то и другое органично сочетается в любви к империи, либеральной насколько возможно. И об этом, нежным чувствам к «либеральной империи» в приложении к современной российской действительности («чрез двести лет» по Гоголю) мы уже не раз говорили.

А в следующий раз поговорим об имперской теме в приложении к творчеству как раз Николая Гоголя и еще – Михаила Лермонтова.

(Продолжение следует)

Олег Кудрин, Рига