Я собирался в каждой следующей статье, создавая парные портреты, двигаться от полюсов к середине, имея в виду в итоге говорить о тех политологах, которые представляются мне наиболее взвешенными (или умело скрывающими свою ангажированность) и не балансирующими на границах дозволенного или, напротив, несистемного.

Следующей и вполне естественной парой мне представлялся Александр Баунов и Андрей Пионтковский, который пугает сегодня читателя/слушателя катастрофой безумного режима почти так же, как уже рассмотренный Валерий Соловей. Но имеет при этом совершенно иной бэкграунд: опыт старейшего политолога, не изменявшего на протяжении лет своей либеральной позиции, разве что сдвигая ее по мере усиления режима в область эмоционально-эсхатологического фальцета. Причем, скорее всего, по причине усталости от ожидания конца режима, который им предрекается на основе вполне вроде бы рациональных соображений, а конец неизменно откладывается и переносится на неопределенное время, что, понятное дело, раздражает.

Однако, дабы не идти по уже проложенным рельсам, что создавало бы у читателя ложное и убаюкивающее ощущение предсказуемости, вместо Пионтковского (как действительно полярного по отношении к Баунову), я возьму куда более близкую к последнему Екатерину Шульман, чтобы усложнить или хотя бы изменить задачу.

Действительно, если рассматривать пространство возможного по выбранной политологической позе Федора Лукьянова (в виде образца вполне системного интеллектуала, тонущего в подозрениях, как в мягких перинах), то выяснение, как по отношению к нему располагаются и чем отличаются Баунов и Шульман, потребует более мелкой моторики различения.

При всей кажущейся популярности, и Баунов, и Шульман – это прежде всего, говорящие головы того как бы разрешенного (в отличие от позиционирования Пионтковского), но промежуточного пространства дозволенного, которое представляют собой политологические спектры системно-оппозиционных Эха Москвы, Дождя, RTVI и других, умело балансирующих на довольно широкой и удобной границе между кремлевской политологией бодрого оптимизма (с использованием традиций советских политологов-международников) и той вольницей ютуба, где можно все, кроме мата, то есть и мат возможен, как эмоциональный всхлип, но он не практикуется из-за вполне традиционной культурной ориентации спикеров.

И, однако, именно Баунов, пришедший в политологию из дипломатической службы и работы на солидные издания, отчетливо демонстрирует, насколько больше возможностей у артикуляции оценок текущей российской политики, если отойти хотя бы немного от края пропасти, на которой стоит Федор Лукьянов. И говорить почти тоже самое, но спиной к темноте и лицом к свету. Всего несколько небольших шагов, и над головой не зияет ореол подозрений в продажности и вынужденной благодарности патрону, и можно почти так же интерпретировать жанр официального кремлевского портрета, как нормальный.

Если вспомнить о страхе, то путинский космос не отражается в политологическом зеркале Баунова, как нечто демоническое и нелепо неправдоподобное: все его черты, как позитивные, признаваемые с легкой либеральной запинкой в виде реверанса, так и негативные — вполне репрезентативны. То есть могут быть обнаружены в других политических системах, которые никто не подозревает в том, что они не дома на века, а избушка на курьих ножках.

В этой дипломатической взвешенности тона и состоит сильная сторона позиции Баунова, который рассматривает черты характера пациента, не сомневаясь, что перед ним не обитатель психиатрической больницы, а обыкновенная контаминация болезни и здоровья, свойственная вполне себе респектабельным обществам. Но она же является и проявлением слабости: насильно сдвинутая в сторону нормы российская политика предстает только отчасти собой, а отчасти той пульсирующей схемой комбинации нормы и безумия, для характеристики которой терапевтических навыков явно мало.

Казалось бы, как норму интерпретирует путинскую политическую эпоху и Шульман. Ее выдает демонстративно выдвинутое вперед, как хрустальный подбородок у боксера, предположение о собственном оптимизме: мол, именно особенности темперамента не позволяет оценивать рассматриваемую картину как нечто инфернальное по отношению к политической норме. И только природный оптимизм, воплощаемый в скороговорку, оснащает политологический инструментарий линзами и фильтрами, позволяющими в зияющей пропасти гниения разглядеть рельеф животворящего дна, а то, что кажется резким обрывом с традицией, представить как вполне пологий спуск от высокого к низкому, но неизменно нормальному.

Разница между Бауновым и Шульман обнаруживается в бэкграунде: там, где у Баунова легко виден след филологического образования и дипломатического этикета , требующего равного по тону разговора как с представителем какой-либо из старейших демократий, так и с главой иностранного отдела сомалийских пиратов (сам тон как бы уравнивает их в артикуляции рассмотрения), у Шульман проявляется специфика политологической солидности, являющей следствием ее структурного фундамента.

Являясь политологом по образованию, она постоянно оглядывается на свой академический статус, придавая этой оглядке характер постамента, возвышающего ее над остальными. Предполагается, что политологическая академичность не что-то сомнительное вроде традиции красной профессуры в постсоветской интерпретации, а нечто, уравнивающее политологическое образование в обществе без политики с почтенными схоластическими традициями университетов в тех местах, где политика не вводится как мода, и не исчезает словно прогноз погоды на вчера.

В этой присовокупляемой солидности, когда текущая политология является как бы уступкой более широкой аудитории со всеми примочками профессорского профессионального сленга (за который обычно держатся начинающие преподаватели), есть целый ряд узнаваемых особенностей, помогающих идентифицировать сам исследуемый объект. Поэтому я и позвал в пару к Баунову Шульман, что ее присовокупляемая политологическая академичность очень похожа на дипломатический церемониал. Как и для дипломата, ученому все равно, гордый царь зверей перед ним или жалкий моллюск, шевелящий щупальцами, предстающими в его воображении мощными мохнатыми лапами льва. Ученый разбирается в структуре вне зависимости от вида и рода объекта, объекты не ранжируются как подпадающие или выпадающие из функционала рассмотрения. Все похожи друг на друга, а если и отличаются то частично.

Такая гибридная политология позволяет задвинуть рассматриваемый объект под крышу нормы, а дальше изучать его, применяя для рассмотрения то один, то другой прием прикладной науки, не смущаясь тем обстоятельством, что морской дьявол, как ни придавливай ему голову, не лезет под микроскоп, ему лучше в аквариуме с другими морскими гадами, а не на академической кафедре в костюме тройке.

Это совершенно не означает, что оптика, привнесенная из другой областей знаний и используемая больше по рифме, чем по статусу, не обладает возможностями для уточнений. На коротком конце объектива те или иные здравые суждения оказываются допустимыми, при определенных усилиях, как дипломатический церемониал, уравнивающий несравнимое, и академические очки, дальнозоркость которых не позволяют увидеть несовпадение беспозвоночных и млекопитающих, добавляют к рассмотрению ту или иную здравую деталь.

Более того, именно акцент, вынесенный из предыдущего опыта, и придает политологическому волапюку ту особенность, которая обретает цену в условиях, когда интеллектуальные штудии отличаются лишь тональностью голоса и словарем, выдающим опыт чтения. И это не только эстетическая родинка подмышкой у дряблого тела, это та особенность рассмотрения одного и того, что позволяет предмету представать как бы новым, оставаясь на самом деле одним и тем же.

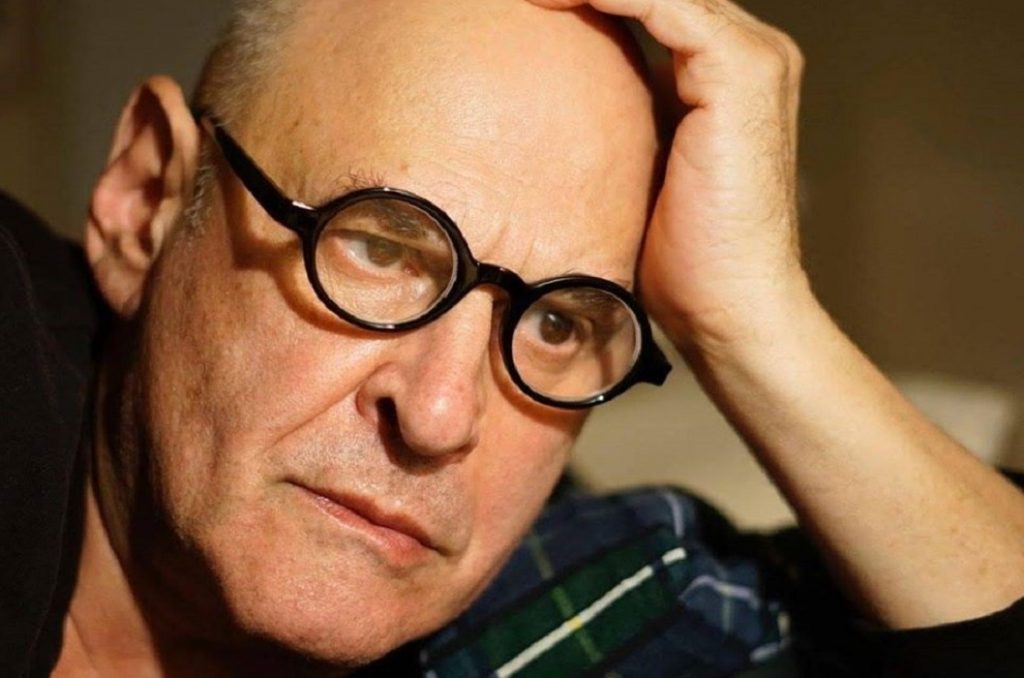

Михаил БЕРГ